「愛犬には、できるだけ安心・安全なごはんをあげたい」そう思って調べ始めたけれど――無添加ドッグフードと手作り食、どちらが本当に良いのか分からず、迷ってしまったことはありませんか?

実際、手作りのほうが健康的に見える一方で、栄養バランスや手間、保存の問題など、手作り食を始めてみて初めて気づく落とし穴もあります。

でも大切なのは「どちらが良いか」ではなく、どちらが今の愛犬とあなたに合っているかという基準でドッグフードを選ぶべきでしょう。

この記事では、それぞれの特徴・選ぶ際の注意点も含めて、専門家としての視点から分かりやすく解説しています。

「無添加か?手作りか?」犬の食事選びが重要視されている理由

-

飼い主の間で「手作り=愛情」「無添加=安心」という認識が高まっている

-

SNSや動画サイトで手作り食の人気が加速している

-

一方で栄養バランスの管理や保存性の面で不安の声も多い

-

無添加ドッグフードは、安心かつ手軽な選択肢として評価されている

-

どちらにもメリット・デメリットがあり、ライフスタイルとの相性がカギになる

愛犬のごはんに「もっと良いものを選びたい」と考えている方の中には「手作り食の方が身体に良さそうだけど、本当に大丈夫?」といった疑問を持つ方も多いのではないでしょうか。

最近では、SNSやYouTubeなどを通じて“犬用手作りごはん”が話題になることも増えてきました。

見た目にも美味しそうで、愛情たっぷりの手作り食に惹かれる気持ちはよくわかります。

しかし一方で、「毎日続けられるか不安」「栄養バランスに自信がない」といった声も多く見られます。

そもそも「手作り食」とは、市販のドッグフードではなく、飼い主が自分で食材を選び、調理して与えるスタイルのことです。

一方、「無添加ドッグフード」は、人工添加物を含まず、素材そのものの良さを活かした総合栄養設計の製品を指します。

手作り食の大きな魅力は“愛犬の好みに作れること”と“愛情の見える化”でしょう。

また無添加フードは「栄養設計の安心感」「食材表示の透明性」「調理いらずの手軽さ」**が揃っているのが大きな魅力です。

特に忙しい日常の中でも、安心して食べさせられる食事を愛犬に与えられる選択肢として、無添加ドッグフードは多くの飼い主から支持を集めています。

近年は、「ヒューマングレード(人が食べられる品質)」のドッグフードも登場し、飼い主の「自分が食べても納得できるか?」という視点から選ぶ傾向が強まっています。

中には産地・製造方法・添加物の有無といった情報をオープンにした製品や無添加フードを作る会社も増えており、「ただのドッグフードではなく信頼できる愛犬の食事」が選ばれる時代になってきました。

この記事では、こうした背景をふまえながら、手作り食と無添加ドッグフードの違い、向いている人の特徴、選び方のコツを丁寧に解説していきます。

なぜ無添加と手作りに注目が集まるのか?信頼を求める時代のドッグフード選び

|

主な関心テーマ |

内容の概要 |

|

栄養バランスと安全性 |

AAFCO(米国飼料検査官協会)の基準を満たすフードの重要性が指摘されている |

|

手作り食の栄養リスク |

独学の手作りでは栄養の偏りや不足の危険がある |

|

無添加・国産への関心 |

アレルギーや涙やけの原因が不明な場合、素材を限定する無添加が選ばれやすい |

|

ヒューマングレード基準 |

人が食べられる品質を目指した製造工程への期待が高まっている |

(ペットフードに関する不安と変化)

「何を選べば正解なのか」とドッグフードを前にして迷う飼い主が増えているのは、“見た目や宣伝では本当に信じられない”という疑念が広がっているからです。

実際、市販のフードはパッケージに「国産」「無添加」と書かれていても、原材料の詳細や添加物の使用実態が見えにくい商品も少なくありません。

そういった業界情報が広まった結果、「本当にうちの子に市販のドッグフードが合っているのか不安」「市販のドッグフードには何が入っているか分からないのが怖い」という声が広がっています。

こうした背景から、“本当に信頼できるごはん”を求める動きが強まり、無添加フードや手作りごはんへの注目が急速に高まっているのです。

愛犬の安全性を重視する傾向が、単なるブランド志向から、「中身で選ぶ」判断基準へのシフトを促しています。

またその一方で、「アレルギーがある」「涙やけが気になる」など、ドッグフードが愛犬の体質に合わないと感じた飼い主が、あえて市販品を避けて手作りごはんに切り替えるケースも増えています。

犬にもアレルギーやアナフィラキシーがある?知っておきたい5つの基本知識

|

ポイント |

解説 |

注意点 |

|

犬にも食物アレルギーがある |

タンパク質や穀物に対し免疫が過剰反応し、体調不良を引き起こす |

症状が軽微な場合でも「老化」や「個性」と見過ごされがち |

|

症状は皮膚炎以外にも多岐にわたる |

かゆみ・赤み・脱毛だけでなく、下痢・嘔吐・元気消失なども発症する |

皮膚以外の症状だとアレルギーと気づかず、誤った対処をしてしまう |

|

重度の場合はアナフィラキシーショックの恐れ |

急激な呼吸困難や意識障害が発生し、命に関わる可能性がある |

少量でも反応することがあるため、新しい食材の導入には慎重さが必要 |

|

原因となる食材は一般的なものが多い |

鶏肉・小麦・大豆など、ドッグフードに頻繁に使用される食材が主な原因 |

「いつも食べている=安心」ではなく、長年の蓄積で発症するケースもある |

|

予防には食材の見直しと無添加・限定タンパク質が有効 |

新奇タンパク質(例:鹿肉)やシンプルなレシピの無添加フードが有効 |

アレルギー特定には「ひとつずつ試す」「日誌をつける」などの工夫も必要 |

(犬のアレルギーと健康に関する注意点)

「アレルギーは人間の話でしょ?」と思っていませんか? 実は、犬にも食物アレルギーやアナフィラキシーショックがあることをご存じでしょうか。

アレルギーとは、本来無害なはずの成分に体が過剰反応する状態を指します。

犬の場合、特定のタンパク質(鶏肉・牛肉・小麦など)がきっかけで免疫反応が起こり、かゆみ・皮膚炎・下痢・嘔吐・目の充血など、さまざまな不調を引き起こすことがあります。

さらに重症化すると、呼吸が荒くなる、舌が紫色になる、意識がぼんやりするなどのアナフィラキシーショックを起こすことも。

このような状態は緊急対応が必要であり、日々のフード選びでの“予防”が何より大切です。

アレルギー対策の基本は、人間も犬も原因食材を特定することと、できるだけシンプルで安全性の高い食事に切り替えることです。

特に注目されているのが、犬にとって馴染みのないタンパク源=「新奇タンパク質(鹿肉・馬肉など)」を使った無添加フードです。

鹿肉・馬肉などのタンパク源を使ったドッグフードに変えることで、愛犬のアレルゲンの影響を最小限に抑え、症状の改善や再発予防を目指せます。

手作りは愛情、でも油断は禁物?知っておきたい“手作りごはん”の落とし穴

手作り食のメリットと落とし穴と5つのポイント

-

手作り食は「安心・愛情・自由度」が魅力として支持されている

-

アレルギーや涙やけの対策として、食材をコントロールしやすい

-

鮮度や原材料にこだわることができ、飼い主の満足度は高い

-

一方で、栄養バランスの管理は専門知識が必要で難しい

-

長期的に続けるには手間・コスト・健康管理の負担が大きくなることもある

愛犬の健康を考える中で、「手作りごはんに変えてみようかな」と思ったことがある方は多いかもしれません。

特に市販のフードに不信感を抱いたときや、アレルギー・涙やけといった悩みがある場合、自分で選んだ食材を与えられる手作り食には、大きな安心感があるのは確かです。

実際、手作りごはんには魅力がたくさんあります。新鮮な野菜やお肉を使って、保存料ゼロで作れる。愛犬が喜んで食べてくれる姿を見ると、「これが一番いいのかも」と思えるのも無理はありません。

ただし、忘れてはいけないのは、犬に必要な栄養は人間とは違うという点です。

タンパク質や脂質、ビタミン・ミネラルのバランスは微妙で複雑。

自己流でドッグフードの手作りを続けてしまうと、知らないうちに栄養不足や過剰摂取を招き、逆に体調を崩してしまうこともあります。

また、手作り食の栄養面や調理、保存についても実は飼い主は考える必要があります。

“手作りは安心”の落とし穴?見落とされがちな栄養バランスの誤解とは

|

栄養素 |

不足・過剰で起きる可能性のある症状 |

なぜ手作りで偏りやすいのか |

|

カルシウム |

骨の弱化、関節の異常、成長不良 |

肉中心の食事ではカルシウムが著しく不足しやすい |

|

リン |

腎臓機能への負担、カルシウムとのバランス悪化 |

肉や内臓に多く含まれ、過剰摂取になりやすい |

|

オメガ3脂肪酸 |

皮膚のかゆみ、被毛のパサつき、炎症リスク |

鹿肉や魚、亜麻仁油などを意識的に使わないと不足しやすい |

|

ビタミンB群 |

食欲不振、疲れやすさ、代謝機能の低下 |

加熱調理で失われやすく、補給が難しい |

|

ビタミンD |

骨の形成不全、免疫力の低下 |

日光不足+食材に含まれる量が限られている |

(栄養バランスの誤解とリスク|注意すべき栄養素と症状の例)

「手作りごはん=安心で健康に良い」と信じて始めた食事管理です。

しかし、実際には飼い主だけでは、理想的な栄養バランスの手作り食を作ることは非常に難しいという現実があります。

たとえば、鶏むね肉や野菜を中心にした手作り食は一見ヘルシーに見えますが、犬に必要なカルシウムやビタミン、脂肪酸が大きく不足してしまうことがよくあります。

カルシウム不足は愛犬の骨の形成異常や関節トラブルを引き起こしやすいリスクがあります。

リンの摂取が多すぎると、腎臓に余計な負担がかかり続け、数ヶ月〜数年単位で慢性腎疾患のリスクを高めることがわかっています。

特に高齢犬では、その影響がより顕著に現れやすく、早期のケアが必要です。

また、オメガ3脂肪酸のように見た目では分かりづらい栄養素が不足すると、皮膚バリア機能が弱まり、かゆみ・フケ・赤みなどの症状が徐々に進行します。

初めは「季節の変わり目かな」と思える程度でも、何度も繰り返すうちに慢性的な炎症体質や脱毛へとつながる可能性もあります。

こうした影響は、その日の体調変化ではなく、日々の積み重ねによって少しずつ表面化するという点が非常に厄介です。

体調不良の原因が「食事の偏り」と気づいたときには、既に症状が進んでしまっているケースも少なくありません。

「作るだけ」で終わらせない!手作り食で押さえるべき5つの調理と保存の注意点

|

注意ポイント |

リスクの内容 |

対策・安全に行うためのポイント |

|

犬と人間の衛生基準の違い |

人間には問題のない微量な菌でも、犬には有害となる可能性がある |

犬用として清潔な調理器具を分け、使用前後の手洗いや器具の洗浄を徹底する |

|

加熱不十分・再加熱不足 |

鶏肉や内臓などに潜む菌が残り、下痢や嘔吐を引き起こす |

中心部まで火が通るよう、食材は小さめにカットし、芯温を確認する |

|

冷蔵・冷凍保存期間の目安 |

冷蔵でも温度変化により菌が繁殖しやすく、風味も落ちる |

冷蔵は2日以内、冷凍は1週間以内を目安に。なるべく早く使い切る |

|

温めムラによる再汚染 |

電子レンジ加熱で一部が常温のまま残り、菌の増殖源となる |

加熱後は全体をよくかき混ぜて温度を均一にし、冷たい部分が残らないよう確認する |

|

作り置きせず“食べ切り”を基本にする |

作り置きは鮮度劣化や酸化が進みやすく、栄養価も落ちやすい |

調理後はその日のうちに与えるのが理想。どうしても保存する場合は1食分ずつ小分け冷凍を |

(手作りごはんの調理・保存における5つのポイント)

「手作り食は安心で安全」と思っていても、実は調理や保存方法次第で、かえって愛犬の健康を脅かしてしまうことがあります。

たとえば、人間用の感覚で作った料理をそのまま与えると、加熱不足や菌の残留が原因で、下痢や嘔吐などの消化不良を起こすリスクが高まります。

手作り食で使うことが多い、鶏肉やレバーなどは中心部まで十分に火を通さなければ、カンピロバクターなどの食中毒菌が残ってしまう危険性もあります。

また、手作り食をきちんと保存しているように見えても、家庭用冷蔵庫の温度ムラや扉の開閉回数によって、食品の劣化は想像以上に早く進みます。

「昨日の残りを温め直してあげよう」と思っても、電子レンジの温めムラで一部が常温のままだと、菌が増殖しやすくなることもあります。

保存した手作り食が原因で食あたりを起こす可能性もあります。

もし、どうしても手作り食の作り置きが必要な場合は、犬が食べる前に小分けにして冷凍し、使う分だけをその都度加熱するのが理想です。

また、初めて手作り食に取り組む場合は、調理法に関する正しい知識や、獣医師監修のレシピを参考にすることをおすすめします。

安全で美味しいごはんを続けていくためには「調理と保存の技術」もまた、愛情と同じくらい大切な要素なのです。

「手作りだから安全」とは限らない?愛犬のために知っておきたいアレルギーの真実

-

手作り食でもアレルゲンは混入する可能性がある

-

食材を選べても、アレルゲンの特定は簡単ではない

-

手作りに安心しても、肝心なのは“愛犬の状態を観察する力”

-

体質・体調の変化は、どんな食事でも起こりうる

-

継続的な記録と、専門家のサポートを前提に取り組むのが理想

手作りごはんにすれば、食物アレルギーは防げると思って、手作り食を始める飼い主の方は多いですが、実は手作りだからといって、必ずしもアレルギーを防げるわけではありません。

たとえば、一見シンプルに見える「鶏肉と野菜」を組み合わせたレシピであっても、食材の保存状態や調理中の器具の洗浄不足などによって、意図せず微細なアレルゲンが混入することがあります。

さらに、アレルギーはすぐに症状が出るとは限らず、数日〜数週間後に皮膚の赤みや下痢といった反応が現れることも少なくありません。

仮に、遅延型アレルギーだった場合は、原因の特定がとても難しいのが現実です。

「昨日の食事が問題だったのか?」「新しい食材を入れたから?」と迷いが深まってしまうケースも珍しくありません。

それが続くと、飼い主のストレスが積み重なり、「せっかく手作りしているのに」と自信を失ってしまうこともあります。

また愛犬の体質改善を焦ってフードをコロコロ変えることが、かえって愛犬の体調を不安定にしてしまう原因になる場合もあります。

だからこそ大切なのは、「何を食べさせるか」よりも「食べたあと、愛犬がどう変化したか」に敏感であることです。

日々の便の状態、皮膚や目の様子、食いつきの変化などを観察し、“小さな違和感”を見逃さない視点が必要です。

獣医師やペット栄養士のアドバイスを受けながら、必要に応じてフードローテーションや成分管理を行うことで「愛犬にとって本当に合う食事」が見えてくるはずです。

国産ドッグフード・無添加フード・手作り食を徹底比較!犬の健康に良いのは、どれ?

|

比較項目 |

国産一般ドッグフード |

無添加ドッグフード |

手作り食 |

|

安全性・品質 |

国内製造で一定の安心感があるが、添加物の有無は商品ごとに差がある |

人工添加物不使用・素材表示が明確で安全性が高い |

食材を選べるが、衛生管理・調理法によってばらつきが出やすい |

|

栄養バランス |

AAFCO基準などを満たした総合栄養食が多い |

栄養設計された商品が多く、安心して継続しやすい |

知識が必要で、偏りや過不足が起きやすい |

|

アレルギー配慮 |

対応していない商品が多く、主原料が鶏・小麦中心の場合が多い |

新奇タンパク質やグルテンフリーなど、選択肢が豊富 |

原因食材を完全に除去できるが、特定には時間がかかる |

|

手間と継続性 |

開封後はそのまま与えられ、忙しい飼い主にも続けやすい |

扱いやすく、日常的なフードローテにも適している |

毎日の準備が必要で、体調変化の管理に時間がかかる |

|

コスト感 |

市販品に幅があり、安価なものも多い |

やや高価だが品質とのバランスに納得する人が多い |

食材によって変動しやすく、トータルでは割高になる傾向 |

(迷うなら見てほしい!国産一般・無添加・手作りドッグフードのリアル比較表)

「国産の一般フードが良い?無添加が安心?それとも手作りが一番?」愛犬の健康を思うほど、フード選びの選択肢は迷いやすくなります。

国産の一般ドッグフードは、国内製造による一定の安心感がありますが、安価な人工保存料や香料・着色料などが使用されている製品がほとんどです。

次に無添加ドッグフードは、人工添加物を排除し、素材の安全性や透明性を重視しているのが特徴です。

特にアレルギー対応や新奇タンパク質(鹿肉など)の使用など、体調管理にこだわりたい方には最適解のフードといえるでしょう。

一方、手作り食は「自分で選んだ食材を与えられる安心感」が魅力ですが、栄養の偏りや食中毒リスク、調理の手間といった課題もあり、続けるには高い知識と時間が必要です。

もし、毎日手作りは出来ないけれど忙しい中でも安全で美味しいものを愛犬に食べさせてあげたいとお考えなら、無添加ドッグフードはバランスが取れた選択肢といえるでしょう。

それ、うちにも当てはまるかも?無添加フードがぴったりな人・犬の特徴まとめ

|

タイプ |

具体的な状況 |

無添加フードが合う理由 |

|

忙しい共働き家庭 |

時間が取れず手作りや調理が難しい |

そのまま与えられ、安全性も高いため、手間なく健康管理ができる |

|

高齢犬と暮らす飼い主 |

食いつきや消化に不安がある |

添加物不使用で胃腸にやさしく、シニア期の体調変化にも配慮されている |

|

アレルギー持ちの犬の飼い主 |

皮膚トラブルや涙やけが気になる |

原材料が明確で、アレルゲンの絞り込みや原因食材の特定がしやすい |

|

初めて犬を飼う初心者 |

何を選べばいいか分からない |

栄養バランスが整っていて、迷わず始められる「安心のスタート食」になる |

|

手作り食が続かない飼い主 |

愛犬専用の調理や保存が負担になってきた |

代替として取り入れやすく、安心感と利便性の両立ができる |

(無添加フードが向いている飼い主&愛犬タイプ一覧)

毎日仕事に追われる共働き世帯では、手作りごはんの準備が難しいことも多いはずです。

その点、無添加フードは「開封してすぐに与えられる」という手軽さと、「添加物不使用・明確な原材料表示による安心感」を両立できるのが大きなメリットです。

無添加フードなら忙しい朝でもお湯やレンジで温める手間がなく、冷蔵保存も不要。

しかも食材はヒューマングレードで、アレルギー対応やグルテンフリーといった選択肢も広がっています。

高齢犬のように体調が不安定になりがちな時期でも、胃腸にやさしいシンプルな設計の無添加フードは頼れる存在です。

とくに添加物による刺激が少ないため、下痢や軟便を起こしやすい子にも負担が少なく、ふやかしやすい粒形状なども配慮されています。

またアレルギー体質の犬の場合は、原材料が明記されている商品を選ぶことで、「何が合って、何が合わないのか」を理解しやすくなり、原因の特定や切り替えもスムーズに行いやすくなります。

特に最近では、「手作りをしたかったけれど続かなかった」「初めての飼育で何を選べばいいか不安」といった声も多く聞かれます。

そうした方にとって、無添加フードは過不足なく、安心して始められる選択肢として非常に有効です。

「ちゃんとしたごはんをあげたいけど、続けられるか不安」そんな方こそ、まずは無添加フードから始めてみることをおすすめします。

手作りよりもブレない安心感がある!無添加フードが選ばれている5つの理由

-

毎日同じ品質を保てるから、体調管理がしやすい

-

アレルゲンの特定や切り替えがしやすい

-

保存や調理の負担が少なく、続けやすい

-

栄養設計が専門家によってなされている

-

安全性への信頼が積み重ねられている

毎日のごはんに“安全・手軽・継続”を求めるなら、無添加フードは非常に有効な選択肢です。

とくに、体質や年齢によって体調が変わりやすい犬にとっては、食事内容の安定が健康の土台となるため、日々のごはんが一定の品質であることはとても重要です。

無添加フードの最大のメリットは、毎回同じ品質と栄養バランスをキープできる点にあります。

手作りだと、その日の食材の質や量によって、タンパク質・脂質・ビタミンなどのバランスが微妙に変動してしまうことがあります。

「今日はブロッコリーが多かった」「お肉の部位が違った」だけでも、犬の消化に影響が出る場合があるのです。

消化器系がデリケートな犬や、皮膚トラブル・涙やけが出やすい犬の場合、たった1日の違いでも症状が変わってしまうことがあるため、毎日のフードが一定であることは大きな安心につながります。

また、こだわりのある無添加フードは手作りフードと異なり、栄養設計がプロの手によってなされているため、一貫したレシピで“昨日と今日が違う”という不確実性が少ないのが特徴です。

だからこそ、体調の変化を観察しやすく、何かあったときの原因追及や改善もしやすくなります。

さらに、アレルギーに悩む愛犬にとっては、原材料がひとつひとつ明記されているフードの方が、どの成分で反応が起きたかを見極めやすく、切り替えの判断もスムーズに行えます。

食事管理は“情報の共有”から始まる。無添加フードが獣医師サポートと相性抜群な理由とは?

|

視点 |

無添加フードの特徴 |

獣医師連携で役立つ理由 |

|

成分の明確さ |

すべての原材料と栄養素が明記されている |

「何を食べているか」が正確に伝わり、診断精度が高まる |

|

設計の一貫性 |

毎回同じ配合で製造されている |

日々の体調との因果関係を評価しやすい |

|

無添加・無着色 |

不要な化学物質を含まない |

体調不良時に“フード以外の要因”を早期に見極められる |

|

新奇タンパク対応 |

鹿肉などアレルゲンになりにくい素材が選べる |

除去食試験やアレルギー対応フードとして使いやすい |

|

食事記録との相性 |

成分が明確で、記録・比較がしやすい |

症状と食材を紐づけた管理が可能。改善策も立てやすい |

(無添加フードが愛犬の健康管理・診療を支える5つの理由)

獣医師のもとで愛犬の体調不良を伝えても、「何をどのくらい食べているか」が曖昧だと、的確な診断や改善策はとても難しくなります。アレルギーが疑われる場合でも、正確な原因食材の特定のために、比較的高額な血液検査が必要となります。

その点、無添加フードはすべての原材料や栄養バランスが明記されており、獣医師の診察時に「正確な食事情報」を伝えられるという強みがあります。

ましてや、市販の総合栄養食の中には副産物”・動物性油脂といった曖昧な表記のものもあり、どの成分が体に合っているのかを判断するのが難しいのが現実です。

その点で、無添加フードは「何が入っていて、何が入っていないか」が一目で分かる食事の設計になっているため「このフードなら、ここは除外できる」といった判断がしやすくなります。

たとえば、愛犬の皮膚のかゆみや嘔吐などが起きた場合にも、アレルゲンの可能性を特定しやすく、獣医師側も愛犬の食事履歴から的確に診断しやすくなるのです。

結局どちらがいい?目的別おすすめ国産ドッグフード・無添加フード・手作り食のまとめ

|

選び方の軸 |

国産ドッグフード |

無添加フード |

手作りごはん |

|

安全性・安心感 |

国産管理基準により信頼性が高い |

原材料・添加物の明記で透明性が高い |

自分で選べる安心感があるが、知識と管理が必要 |

|

アレルギー対応 |

選択肢が限られることも |

原材料の絞り込みや新奇タンパク対応がしやすい |

自作で除去食対応ができるが、管理は難易度高 |

|

継続のしやすさ |

購入しやすく、習慣化しやすい |

調理不要で、忙しい家庭でも続けやすい |

手間と時間が必要で、継続のハードルが高い |

|

体調の把握・管理 |

やや曖昧。情報量に差がある |

成分が安定していて獣医と連携しやすい |

食材と体調の関係を把握できるが、記録が必須 |

|

費用とコスト感 |

手頃〜高級まで幅広い |

品質に応じて価格が上がるが、費用対効果は高い |

材料によって上下するが、長期的には割高傾向 |

(目的別ドッグフードタイプ比較表)

「国産?無添加?手作り?結局どれが一番いいの?」そう感じている方は少なくありません。ですが、答えはひとつではありません。

愛犬のドッグフード選びで大切なのは、飼い主と愛犬のライフスタイルや健康状態に合った食事を選ぶことです。

毎日忙しく過ごす家庭では、開封してそのまま与えられる無添加フードが続けやすい選択肢になります。

特にアレルギーや皮膚トラブルがある犬には、新奇タンパク質や限定原料が使われた無添加タイプのほうが、獣医師との連携がスムーズで、体調の管理もしやすくなります。

一方で、「愛犬の好みや体質にとことん寄り添いたい」「食事からケアをしてあげたい」という飼い主さんには、手作りごはんがおすすめです。

ただし、毎日継続するには調理や栄養管理の負担が大きいため、知識も必要ですし、時間もかかります。

それぞれに上記の表のようなメリット・注意点がありますが「何を重視したいのか」「自分と犬にとって無理なく続けられるか」という視点で選ぶことで、アナタとアナタの愛犬にあった最適な答えが見えてくるでしょう。

手作り食よりも、無添加ドッグフードを選ぶならメゾン・ド・ジビエにお任せください!

本記事では、国産・無添加・手作り食、それぞれのドッグフードの特徴を比べながら「愛犬にとって本当に合うごはん」」を選ぶための視点をご紹介してきました。

特に、アレルギーや皮膚トラブルに悩むワンちゃんの場合、毎日のフードがそのまま健康管理の一環になります。

食品の安全性・継続性・体調との相性という視点からも、無添加ドッグフードは今、多くの飼い主さんから選ばれています。

でも「どんなドッグフードを選べばいいかわからない…」と迷うのも当然のこと。そんな時こそ、大切なのは信頼できる会社を選ぶことです。

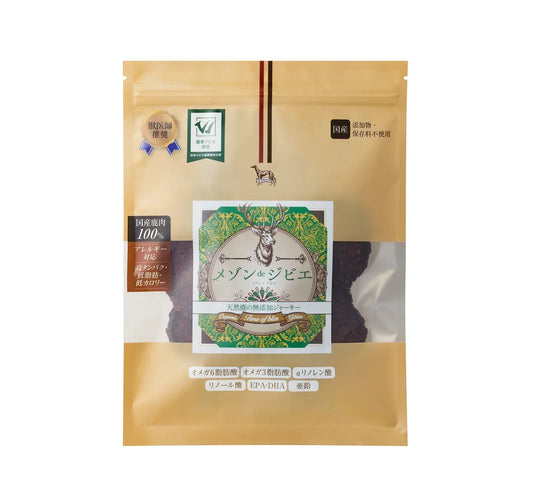

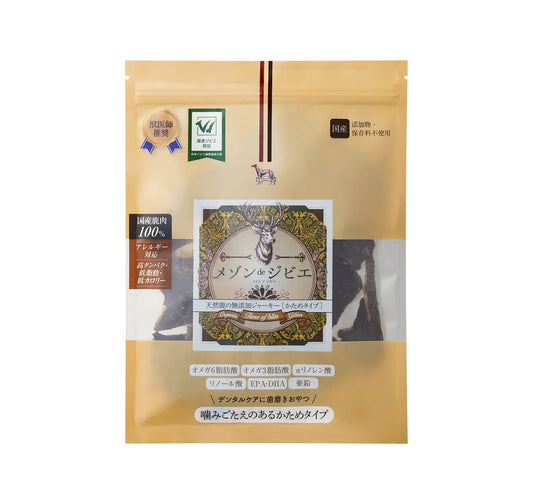

「メゾン・ド・ジビエ」は、アレルギー専門の獣医師と共同でレシピ開発を行っており、鹿肉を中心とした新奇タンパク質を使った、完全無添加・国産のプレミアムフードです。

素材の質や透明性、安全な加工環境にもこだわり、涙やけ・皮膚トラブル・食いつきの悩みに寄り添って設計されています。

初めての方でも安心して選べるよう、商品ごとに詳細な原材料と使用方針が丁寧に解説されています。

愛犬の健康のことを考えているのならまずはアレルギー専門獣医師と共同開発された「メゾン・ド・ジビエ」のフードをチェックすることから始めてみませんか?