いつも食べていたフードを急に残すようになった時、飼い主さんは「体調不良?それとも飽きた?」と不安を感じるはずです。しかし、その背景には、単なる好みの変化だけではない複雑な要因が隠されていることがあります。例えば、湿気によるフードの酸化や引っ越し、散歩コースの変化といった環境の揺らぎ、さらには飼い主の接し方のちょっとした変化など、目に見えない小さな変化が愛犬の食欲に影響を及ぼしている可能性もあるのです。この記事では、愛犬が「食べない」本当の理由と、今日からすぐに試せる改善策、そして根本から見直したいドッグフードの選び方について、専門家視点でわかりやすく解説します。

よくある原因5つをチェック|「食べない」の裏に潜む意外なサインとは?

愛犬がごはんを食べない理由は、病気やストレス、飽きなど、さまざまな要因が絡んでいます。体調不良だけでなく、酸化したドッグフードのニオイに嫌悪感を抱くケースや、飼い主の「食べてほしい」という無意識の視線や声かけがプレッシャーになり、食欲を落とすこともあります。一見「好き嫌いかな」と思っていたら、実は胃腸の不調や食物アレルギーといった深刻なサインだったという例も少なくありません。

-

体調不良・病気

-

ストレス

-

食事に飽きた

-

フードのニオイや硬さ

-

飼い主の接し方

「元気そうでも油断は禁物」見落とされがちな体調不良・病気のサイン

食べない原因の中でも、特に見落とされやすいのが「軽度な体調不良」です。一見元気そうに見えても、実は胃腸に負担がかかっていることがあります。たとえば、ご飯を食べないだけでなく、軽い下痢や吐き戻しが見られる場合、こうした症状は消化不良や胃腸炎、またはフードが体質に合っていない可能性も考えられます。さらに「いつもと違う食べ方をする」「やたらと水を飲む」といった行動も注意が必要です。こうした変化の裏には、慢性的な腎機能低下やホルモン異常といった疾患が隠れていることもあります。

「ご飯を食べない=ストレスかも?」心の不調が食欲に出る場合も

犬は環境の変化にとても敏感です。デリケートな愛犬の中には、ストレスが原因で食欲が落ちることは珍しくありません。特に引っ越し、家族構成の変化、来客や長時間の留守番など、いつもと違う状況が続くと「なんとなくご飯を食べたくない」という行動に現れます。また、無反応になったり、部屋の隅にじっとしていたりする様子は、ストレスのサインかもしれません。そうした行動と食欲の低下が重なる場合は、身体のケアではなく「愛犬の心のケア」が必要です。

改善策としては、落ち着ける“自分の居場所”をつくること、毎日決まった時間に散歩や食事をとること、帰宅後は優しく声をかけて安心させることなどが効果的です。また、好きなおもちゃやブランケットを使って「安心できる匂いの空間」をつくるのも一案です。

「またこの味か…」食事に飽きたサインを見逃さないで

「いつものドッグフードを出すと、最初は食べるけどすぐ残す」──そんな行動は、犬が味や食感に飽きてしまったサインかもしれません。特に、同じドッグフードを長期間与えている場合は要注意です。犬も人間と同じで、「またこれか」と感じてしまうと、ワクワク感が薄れ、食事への関心が次第に薄れてしまいます。その結果、食欲そのものが低下してしまうこともあるのです。

こうした場合は、フードの種類を見直すこともひとつの方法です。たとえば、香りがしっかり立つ嗜好性の高い食材を選ぶことで、再び食欲を取り戻す犬も少なくありません。また、ふりかけタイプのトッピングを加えたり、ぬるま湯でフードを温め直して香りを引き出すと、食いつきがぐんと良くなることもあります。飽きによる食欲低下は病気ではありませんが、放っておくと「好きなものしか食べない」という偏食グセがついてしまうリスクがあります。偏食グセがついてしまうと愛犬にとって本当に必要な栄養が不足し、体調管理が難しくなる場合もあるため、その点は注意が必要です。

「匂いがイヤ」「硬くて無理」フードのニオイや食感が原因のことも

フードに顔を近づけるのに、一口も食べずに立ち去る──そんなときは、味そのものではなく「匂い」や「硬さ」が原因かもしれません。ドライフードは湿気や酸化にとても弱く、保管状態が悪いと風味が落ちてしまいます。その結果、犬が「おいしそうに感じない匂い」と判断し、食べるのをやめてしまうのです。特に夏場は室温が高くなることで酸化が早まり、袋の中でフードが劣化しやすくなります。さらに、外国産のドッグフードの場合、長時間の輸送や温度変化によって品質が変化しやすく、「届いたときにはすでに匂いが変わっている」ことも少なくありません。

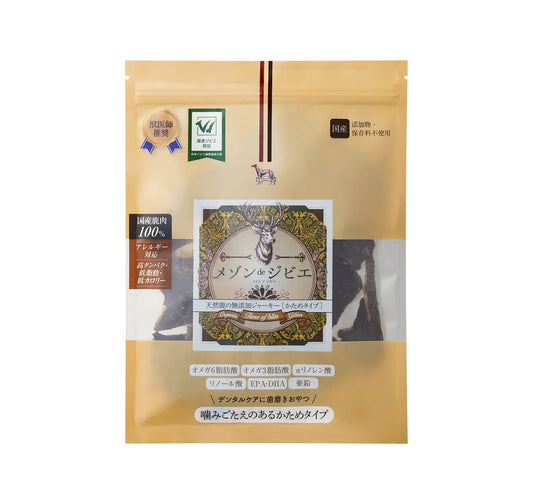

また、小型犬やシニア犬の場合は、粒が硬すぎて噛みにくいという物理的な理由から食べたがらないこともあります。歯が弱っていたり、顎の力が落ちていると、硬い粒を避ける傾向が強まるためです。こういった場合は、ぬるま湯でふやかして柔らかくする、粒の小さいタイプに変えるなど、ちょっとした工夫で改善するケースが多く見られます。「食べない原因は胃腸の問題」と思いがちですが、実は犬の歯や顎の状態など、体の別の部分に原因がある可能性もあります。愛犬がフードを口にしないときは、食欲だけでなく「口の健康状態」もあわせてチェックしてみましょう。

ただし、一般的にはドッグフード(ドライフード)の粒はある程度硬いほうが顎の筋肉を鍛えてくれ、さらに唾液の分泌量が増え、歯周病・歯槽膿漏の予防に繋がり、また歯周病ケアが口臭の発生を抑えることにもつながることから、しっかり唾液を分泌させ、早食いも抑えてくれる硬めの粒を選択することも大事です。

飼い主の“無意識な行動”が、食欲を奪っているかも?

「なんで食べないの?」と心配するあまり、つい声をかけたり、じっと見守ってしまう。そんな飼い主の優しさが、実は犬にとっての“無言のプレッシャー”になっていることがあります。たとえば、食事中にそわそわと様子を見続けたり、フードを無理に口元へ近づける行為は、犬にとって「強制されている」と感じる原因になります。デリケートな性格の犬や、過去に叱られた経験がある場合、「また怒られるかもしれない」と緊張し、食欲が落ちることもあります。これは、人間で言えば“見られながらごはんを食べるような落ち着かない状況”と似ています。

もし、「飼い主がいないときは元気に食べている」という様子が見られるなら、それは飼い主の接し方が原因の可能性もあります。

飼い主の無意識な行動が食欲を奪っている可能性のある例を以下に示します。

-

ドッグフードを与える際、緊張した声かけや視線が犬にプレッシャーを与えることがあります。

-

食事中にそわそわする、無理に口元に持っていくなども逆効果になることがあります。

-

飼い主の“期待感”が犬に伝わり、かえって食べる意欲を失わせている場合もあります。

改善策としては、「食事中は静かに見守る」「声をかけず一定の距離を保つ」など、犬が安心できる環境づくりを心がけましょう。

犬が落ち着いて食事できる環境づくりのポイントは以下の通りです。

-

食事中は声をかけず、静かな空間でそっと見守りましょう。

-

決まった時間・場所で食事を与える習慣をつけましょう。

-

飼い主の視線が気にならない位置に食器を置きましょう。

-

食事中に触れたり近づいたりせず、一定の距離を保ちましょう。

-

急かさず、残しても責めないようにする余裕を持ちましょう。

ちょっとした飼い主の工夫で、犬にとって“食事の時間=安心できる時間”となり、自然と食欲も安定していく場合があります。

今すぐできる食いつき改善テクニックとは?家でも試せる3つのテクニック

愛犬のドッグフードの食いつきが悪いときでも、家庭で簡単にできる改善策は意外と多くあります。なかでも、今すぐ試せる3つの方法をご紹介します。

まず、ドッグフードをぬるま湯で1〜2分ふやかすことです。たったこれだけで香りが立ち、犬の嗜好が刺激されて食欲が湧きやすくなります。次に、無塩だしやスープをほんの少しフードにかけるのも効果的です。味に変化が加わり、いつもとは違った香りで興味を引くことができるでしょう。さらに、茹でた鹿肉やささみなどの良質なタンパク質をトッピングとして加えると、満足感が高まり、食いつきがぐんと良くなることもあります。この章では、こうした即効性のある食いつき改善テクニックについて、さらに詳しく解説していきます。

香りで誘う!温度調整で食欲を引き出す方法

犬は味覚よりも「香り」に敏感です。特にドライフードの場合、ふやかすだけで香りが立ち、食欲が刺激されやすくなります。

食欲が増す理由は、ぬるま湯で香りが立ち、嗅覚を刺激することで食欲が戻るためです。やり方は、40℃前後のぬるま湯をフードにかけて1〜2分ふやかすだけです。その時にお湯の温度は熱湯ではなく、人肌程度がベストです。熱湯は風味を飛ばすため避けるようにしましょう。

シニア犬や歯の弱い犬の場合、ぬるま湯でドッグフードを温めながらふやかすことで、粒がやわらかくなり、噛みやすくなるという大きなメリットがあります。また、ぬるま湯を使ったこの方法は、手間がかからない割に効果が出やすいのも魅力です。特別な器具も必要なく、忙しい飼い主さんでも毎日手軽に続けられるのも嬉しいポイントです。

味に変化を!スープや無塩だしで食欲スイッチON

犬が食事に飽きてしまったとき、フードに風味のアクセントを加えるだけで食いつきが改善することがあります。特におすすめなのが、無塩のだしや犬用スープを“ほんの少し”加える方法です。

食欲が増す理由は、香りと味の変化が刺激となり、食べる楽しみが増えるためです。やり方は、無塩だしや肉の煮汁を小さじ1〜2かけて軽く混ぜるだけです。加える量は小さじ1杯程度で十分です。多すぎると味が濃くなりすぎてしまい、逆に食べなくなることもあるため、量には注意しましょう。味付けはせず、塩分・香辛料は避け、犬用素材を選ぶようにしましょう。

ささみや鶏ガラからとった出汁を手作りしてかける飼い主さんもいますが、鶏肉にアレルギーがある子もいるため、なるべく犬用に調整されたふりかけやスープを活用するのが安心です。香りや味に変化を加える“味変”は、犬にとっても十分な刺激になります。「また同じ味か…」と感じていた食事も、少しの工夫で再び興味を引くメニューに生まれ変わります。日々のごはんにちょっとした驚きや楽しさを加えることで、愛犬の食事時間がより豊かになるかもしれません。

愛犬の好奇心をくすぐる「トッピング」活用術

ドッグフードに茹でたささみや白身魚、豆腐などを少量トッピングするだけで、愛犬の食欲が大きく変わることがあります。単なる「味変」とは違い、食材そのものが加わることで香りや食感に変化が生まれ、犬にとっては新鮮な刺激となるのです。

食欲が増す理由は、香りと味の変化が刺激となり、食べる楽しみが増えるためです。やり方は、茹でた鹿肉やささみを一口サイズにカットして少量トッピングするだけです。味付けはせず、アレルギーに配慮し、与えすぎに注意するようにしましょう。

特に、食事が偏りがちな小型犬やシニア犬には、不足しやすいタンパク質や水分補給の面からも、こうした自然素材のトッピングは有効です。いつものドッグフードだけでは残してしまうような愛犬にも、食材の風味が加わることで、興味を持って食べ始めてくれるケースがあります。ポイントは、ドッグフードの風味との相性です。例えば、ビーフベースのフードには赤身肉、魚ベースのフードには白身魚が合いやすい傾向があります。香りが合うことで、全体としての美味しさが引き立ち、愛犬の食欲を自然に刺激してくれるのです。ただし、あくまで“少量”を心がけてください。味付けは絶対に避け、使用する食材は無添加で新鮮なものに限りましょう。

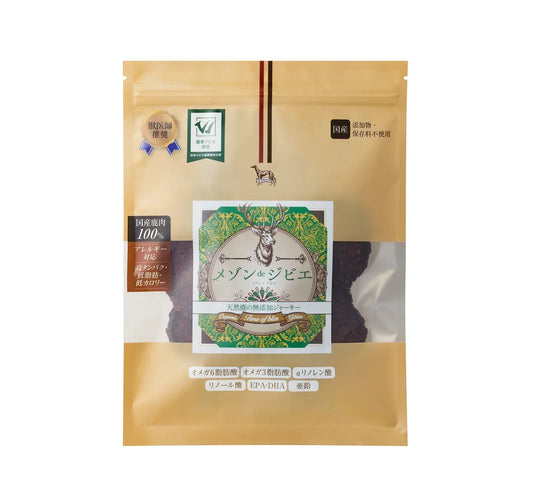

食い付きをよくさせたいのなら──犬の本能を刺激する「鹿肉」という選択肢

愛犬の食欲不振の原因は、単にフードに飽きただけではないかもしれません。実は、味や香りだけでなく、「犬の本能」がうまく刺激されていないケースもあるのです。犬の祖先であるオオカミたちは、野生の環境で狩りをして、獲物の肉を食べて生きてきました。だからこそ、加工されたフードよりも、ジビエのように野生の香りと栄養をもつ食材に本能的な魅力を感じる傾向があります。

中でも「鹿肉」は、その独特な香りと高い栄養価で、犬の嗅覚にダイレクトに響きます。人工香料では再現できない自然な匂い成分が、食欲を力強く呼び起こしてくれるでしょう。

鹿肉には以下のような特徴があります。

-

本能的な嗜好: 犬は本来肉食性が強く、野生の風味に近い鹿肉は本能をくすぐります。

-

高タンパク・低脂肪: 筋肉量維持や代謝に役立つタンパク質が豊富で、体重管理にも最適です。

-

鉄分・亜鉛が豊富: 免疫力や被毛の健康維持に貢献するミネラルが多く含まれています。

-

低アレルゲン性: 鶏肉や牛肉でアレルギーを起こしやすい犬にも適した食材です。

-

安心の無添加・国産が主流: 人間用の食材と同等品質で安全性も高いものが多いです。

また、鹿肉は高タンパク・低脂肪で消化にもやさしく、シニア犬の胃腸にも負担が少ないのが特徴です。筋肉維持や体力サポートにも効果的なので、元気が落ちてきた犬にとっても、嬉しいメリットがたくさんあります。「最近、食欲がなくて…」と悩む愛犬の様子を見て心配な方へ。もしかしたらそれは、“食べたくなるきっかけ”が足りないだけなのかもしれません。そんなときこそ、犬の本能にやさしく訴えかける「鹿肉」という選択を試してみてはいかがでしょうか。

犬の本能を刺激する!いつもの食事を鹿肉に変えてみませんか?

この記事では、愛犬の「最近フードの食いつきが悪い…」というお悩みの原因と、その解決に向けたヒントをさまざまな視点から紐解いてきました。香りや温度の調整、トッピングなどの小さな工夫が食欲回復のきっかけになることもあります。

しかし、それでも食べてくれない時は、「もっと根本的に食欲を引き出すものが必要かも…」と感じている飼い主さんも多いはずです。そんな時に注目したいのが「鹿肉」です。鹿肉は高タンパク・低脂肪で消化吸収にも優れ、犬の本能をくすぐる自然な香りで「食べたい!」という気持ちを引き出してくれます。アレルギーの原因となりやすいチキンや牛肉などの食材に比べてもアレルギーリスクが低く、日常的に安心して取り入れられるのもポイントです。

「どうしたら、また楽しそうにごはんを食べてくれるかな…」そんな優しい悩みをお持ちなら、ドッグフードそのものを見直すタイミングかもしれません。鹿肉を使ったフードは、ただ栄養を与えるだけでなく、犬にとって“食事の楽しさ”そのものを取り戻すきっかけになります。愛犬との毎日がより穏やかで楽しいものになるように、まずは犬の本能に優しく寄り添う「鹿肉フード」を試してみてはいかがでしょうか。

よくある質問(FAQ)

Q1: ドッグフードをふやかす際、なぜ熱湯は避けるべきなのですか?

A1: 熱湯を使用すると、ドッグフードの風味が飛んでしまい、犬が本来感じるべき香りが弱まってしまいます。犬は味覚よりも嗅覚に敏感なため、香りが損なわれると食欲が落ちる可能性があります。人肌程度のぬるま湯(約40℃)でふやかすのが、香りを引き出しつつ、食いつきを良くするためのベストな方法です。

Q2: 鹿肉をトッピングする際の注意点はありますか?

A2: 鹿肉をトッピングする際は、必ず味付けをせず、一口サイズにカットして少量を与えるようにしましょう。また、愛犬に食物アレルギーがないか確認することも重要です。鹿肉は低アレルゲン性ですが、初めて与える際は少量から始め、体調に変化がないか様子を見てください。与えすぎは栄養バランスを崩す原因にもなるため、あくまで「食欲を刺激するためのアクセント」として活用しましょう。

Q3: 飼い主の接し方が愛犬の食欲に影響を与えるのはなぜですか?

A3: 犬は非常に繊細で、飼い主の感情や行動を敏感に察知します。食事中に飼い主が心配そうに見つめたり、無理に食べさせようとしたりする行動は、犬にとってプレッシャーとなり、食事が「強制されている」と感じてしまうことがあります。これにより、ストレスを感じて食欲が落ちる場合があります。犬が安心して食事ができるよう、静かに見守り、一定の距離を保つなど、落ち着いた環境を整えることが大切です。