「うちの子には、どんなドッグフードがいちばんいいのか分からない…」そんな悩みを抱える飼い主さんは、実はとても多いんです。

特に「国産」とドッグフードのラベルに書いてあると、なんとなく安心できそうと考えてしまう人がほとんどです。

でも、本当に愛犬のことを考えているのなら、ドッグフード選びは「何を基準に選ぶべきか」を正しく理解することが、まず重要です。

ドッグフードの中身やラベルにどんな意味があるのか。

その表記や国産原材料にこだわった方が良い理由を知ることで、“見た目の安心感”ではなく“本質的な食の安全性”でドックフードを選べるようになります。

この記事では、ドッグフードの国産原料の信頼性・選ぶ際の注意点・アレルギー対策まで、わかりやすく解説しています。

国産原料のドッグフードは安全基準が高い?今「国産原料のドッグフード」が注目されている理由

-

国産原料は製造・流通の透明性が高く、安心感が得られる

-

ペットの健康意識の高まりとともに「無添加・国産」が重視されている

-

海外製フードの添加物・保存料に不安を抱える飼い主が増加している

-

SNSや口コミを通じて「国産=安心・信頼」のイメージが定着してきた

-

災害時や緊急時の供給リスクに備え、国内で完結するフードへの関心が高まっている

「うちの子には、できるだけ安心できるごはんをあげたい」そんな思いから、ドッグフード選びに悩む飼い主が増えています。

特に最近では、「人が食べるものと同じように、犬のごはんも安全であってほしい」という声が高まり、ドッグフード業界も「国産・無添加」というキーワードに注目が集まっています。

実際、市販されている外国産のドッグフードの中には原材料があいまいなものもあり、「どこで・誰が・どうやって作ったのか」が見えにくいことが、飼い主の不安の原因になっています。

その点、国産原料を使ったフードは、国内の農場や工場で管理され、流通経路も明確。

たとえば鹿肉なら、北海道や九州の野生鹿を衛生的に処理したものには「国産ジビエ認証」が農水省から与えられるなど、産地が特定できるケースも増えています。

また、海外輸入に頼らないことで、地震やパンデミック時の物流停滞があっても、愛犬の食事が左右されにくいという安心感もあります。

この章では、そうした「なぜ今、国産原料が選ばれているのか」をわかりやすく解説していきます。

改めて知りたい!国産と海外のドッグフードは何が違う?

|

比較項目 |

国産ドッグフード |

海外製ドッグフード |

|

原材料の鮮度 |

製造後すぐに国内配送、新鮮な状態で届く |

輸送距離が長く、流通に時間がかかる |

|

安全基準・法規制 |

ペットフード安全法により厳格な基準 |

国によって基準が異なり、ばらつきがある |

|

情報の透明性 |

製造者や原産地が明記されていることが多い |

ラベル表記が簡略で詳細が不明な場合も |

|

アレルゲン対策 |

国産食材・単一たんぱくで管理しやすい |

多国籍原料の混合によりアレルゲン管理が難しい |

(国産と海外のドッグフード比較表)

ドッグフード選びにおいて、「国産と海外製の違い」は必ず確認したいポイントです。

特に愛犬の健康を気づかう飼い主さんにとっては、原材料の質や安全性に大きく関わる判断軸になるでしょう。

まず原材料の鮮度で言えば、国産ドッグフードは製造から流通までの期間が短く、新鮮な状態で届けられるのが特徴です。

海外製の場合、輸送距離が長くなるため、その間にドックフードの酸化が進むリスクも否定できません。

次に、安全基準についてです。日本ではペットフード安全法によって使用できる添加物や原料の表示義務が厳格に定められており、基準が明確で高いため比較的安全といえます。

一方、海外製は国やブランドによって基準がばらつくため、「同じヒューマングレード表記でも実際の中身に差がある」ことも珍しくありません。

また、情報の透明性も大きな違いです。

国産フードは製造者・製造地・原材料の出どころがしっかりと明記されていることが多く、トレースしやすい一方で、海外製品は英語表記や簡略表示で、詳細が分かりにくいケースもあります。

さらに、アレルゲン対策という点でも、国産は単一たんぱく質の構成で、アレルギーリスクを抑えやすいメリットがあります。

一方、海外製は複数のたんぱく源や添加物が含まれていることも多く、アレルギーリスクという観点から見ると、特に値段が安いドックフードはおすすめはできません。

このように「原材料の鮮度・安全性・原材料の透明性・アレルゲン対応」という4つの視点から見ても、国産ドッグフードがおすすめです。

愛犬の健康を守るために!国産原料にこだわるべき4つの理由

-

国内のペットフード法により、製造基準が厳しく管理されている

-

人間の食品と同等レベルで、国産食材の品質と安全性が高い

-

輸入品に多い人工添加物を避けやすく、“無添加”設計と相性が良い

-

製造元や原材料の生産地・処理工程が明確で、トレーサビリティに優れる

国産ドッグフードの安全性を考えるうえで、最初に知っておくべきは日本国内の法制度です。

日本では「ペットフード安全法」によって、すべてのペットフードに対し、製造基準・表示義務・有害物質の規制値などが法的に定められています。

この法律により、原材料の安全性はもちろん、製造工場の衛生管理や成分表示のルールまで細かく規定されており、流通する製品の品質を一定以上に保つ仕組みが整っています。

さらに、使用される原材料が国産である場合は、より安心感が増します。

国産の肉や野菜などは、人の食品と同じように産地・農薬の使用履歴・抗生物質の管理といった情報が記録されており「ヒューマングレード(人が食べても問題ない水準)」の品質を満たす原料も少なくありません。

多くのこだわりのある国産ドッグフードは「どこで・誰が・どんな方法で作ったか」が明示されていることが多く、飼い主が“中身の見えるフード”を選びやすくなるのです。

逆に、輸入品には原産国しか表示がない場合もあり、細かな情報が得られないケースもあります。

また、国産原料は鮮度を保ちやすいため、化学的な保存料や合成香料に頼らずとも品質を維持できる設計がしやすくなります。

その結果、無添加ドッグフードとの相性も良く、アレルギーや消化器トラブルに悩む犬への選択肢として多くの飼い主から支持されています。

ドッグフードを選ぶ際に、まずは「原材料の産地が明記されているか」を確認し、そして「パッケージにペットフード安全法に基づいた表示があるか」をチェックすることが大切です。

こうした選び方を意識するだけでも、愛犬の体調管理における安心感は大きく変わってきます。

「国産原料=安心」は思い込み?ペットフード選びに潜む“見えないアレルギーリスク”

|

項目 |

一般的な認識 |

実際のリスク・注意点 |

|

「国産原料」表示 |

すべての原料が日本産で安全と思われている |

加工地が日本でも、原材料自体は海外産のケースがある |

|

アレルギー表記 |

アレルゲンは必ず表示されていると考えられがち |

表示義務がない素材も多く、見落としやすい |

|

鹿肉や馬肉などの“新奇タンパク” |

すべてアレルギー対策になると思われがち |

過去に摂取歴があると“新奇”ではなくなるため注意が必要 |

|

保存料・香料 |

国産なら無添加と誤解されることが多い |

実際には合成添加物が使用されている製品も存在する |

|

「〇〇使用」表記 |

主要原料が多く含まれている印象を受ける |

ごく少量しか含まれていないこともあり、成分欄の確認が必要 |

(アレルギー対策の視点で見るドッグフードの落とし穴比較表)

「国産」と書かれているから、なんとなく安心してしまう。そんな気持ちは、ごく自然なものです。

でも実は、その“なんとなく”にこそ、見落とされやすいアレルギーリスクが潜んでいます。

ペットフードの表示には、「国産原料」とあっても、原材料そのものが海外産であることがあります。

法律上、“最終加工地が日本であれば国産と記載可能”なため、ラベルだけでは判断がつきにくいのです。

また、アレルゲンの表記にも実は落とし穴があり、「鶏脂」や「小麦グルテン」など、ドックフードの裏の表示義務のない副原料に反応してしまう犬もいます。

中には表示を信じて与えたドックフードが原因で、愛犬が体調を崩してしまった……というケースも少なくありません。

それでは、飼い主はどうすれば良いのでしょうか?

まず大切なのは「原材料名だけを見る」のではなく、「その由来・加工過程・配合量まで確認する視点」を持つことです。

パッケージだけでは見抜けない!信頼できるドッグフードを選ぶための見極めチェックリスト

|

チェック項目 |

見るべきポイント |

具体例・補足 |

|

原材料の表記 |

産地・部位まで具体的に書かれているか |

例:「国産鶏むね肉」など。単に「肉類」や「ミートミール」では曖昧すぎる |

|

製造者・加工場所 |

社名・所在地が記載されているか |

例:「◯◯県△△市の○○工場製造」など。記載がなく委託加工の場合は注意 |

|

ヒューマングレード表記 |

「人間用と同基準」で製造されているか |

例:「人間用の食品工場で加工」「ヒューマングレード原料使用」などの明記 |

|

添加物・保存料 |

「不使用」の文言と根拠があるか |

例:「合成保存料不使用」「自然由来の酸化防止剤使用(ローズマリー抽出物など)」 |

|

第三者検査・認証 |

中立機関の検査結果やマークがあるか |

例:「ISO22000認証取得」「ペットフード公正取引協議会の基準適合」など |

(信頼できるドッグフード選びの比較チェック表)

「国産」「無添加」「プレミアム」──パッケージに並ぶ言葉だけを見て、「なんとなく安心」と感じてしまう方も多いのではないでしょうか。

しかし、本当に愛犬の健康を守れるフードかどうかは、実は裏面の原材料表示や製造情報にこそ、その答えが隠されています。

たとえば「鶏肉」「魚介類」といった曖昧な表記では、どんな動物のどの部位が使われているかがわかりません。

一方で、「国産鶏むね肉」「北海道産天然鹿肉」といった表記がある製品は、産地・部位が明示されており、トレーサビリティ(追跡可能性)に優れています。

どこの原料か分からないものより、出どころが明確な原料の方がアレルギーリスクや品質への不安を減らすことができるのです。

また、パッケージに“ヒューマングレード”の記載があるかどうかも、大きな見極めポイントです。

「ヒューマングレード」とは人が口にできるレベルの食材を使い、人間用の工場基準で製造されている証拠です。

また一般のペットフード製造では省略されがちな菌数検査や金属探知チェックも、ヒューマングレードの施設では義務付けられている場合が多くあります。

とくに体の小さな犬は、添加物や微生物によるダメージを受けやすいため、わずかな差が体調に直結するケースもあるのです。

「無添加」=安全とは限らない?表示に潜む5つの落とし穴と、信頼できる選び方

無添加ドッグフードを選ぶときに注意すべき4つのポイント

-

「無添加」と書かれていても、“何を添加していないか”は製品によって異なる

-

合成保存料は不使用でも、香料・酸化防止剤は使用されていることがある

-

法的に「無添加」の定義が存在しないため、メーカーごとに基準がバラバラ

-

本当に安全性を見極めるには、第三者機関の検査情報や原材料表記の確認が不可欠

「無添加」と書かれているから大丈夫。そう思って選んでいる方も多いかもしれません。

しかし、実際には、「無添加」という言葉に明確な法的定義はなく、メーカーごとの独自基準で使われているのが現状です。

パッケージに「無添加」と書かれていると、つい“すべて添加物不使用”だと信じたくなるものです。

しかし実際には、何が無添加で、何が含まれているのかは製品によって大きく異なります。

この点を見落とすと、「安心」のつもりで選んだフードが、思わぬ健康リスクにつながることもあるのです。

たとえば「合成保存料無添加」と書かれていても、「香料」や「酸化防止剤(BHA・BHT)」が普通に使われているケースは少なくありません。(※注:メゾン・ド・ジビエの製品では使用していません)

つまり、「無添加」と書かれていても、何が無添加なのか、何が添加されているのかを、飼い主自身が見極める視点が重要になります。

特に日本国内では 「ペットフード公正取引協議会」による表示ガイドラインに則っているかも確認してみてください。

ペットフード公正取引協議会が定める主な表示ルール

|

項目 |

表示ルールの要点 |

消費者への意味・利点 |

|

商品区分の明記 |

「総合栄養食」「間食」「療法食」など目的別に分類して表示 |

フードの目的を誤解せずに選べるようになる |

|

原材料と成分の明示 |

使用量の多い順に表示し、不明瞭な表現は禁止 |

原材料の透明性が確保され、信頼性が上がる |

|

誤認表現の排除 |

「無添加」「オーガニック」など曖昧な表現には根拠が必要 |

見た目の印象ではなく、実態で選べるようになる |

|

内容量・給餌量の記載 |

パッケージに明確な分量と与え方を記載する義務 |

正しい食事管理につながる |

|

基準に基づいた表示 |

協議会ルールに則った商品にはその旨を明記可能 |

“表示に責任を持つ商品”かどうかを判断できる |

(ペットフード公正取引協議会が定める主な表示ルール表)

ドッグフードを選ぶ際、多くの人が「無添加」「国産」「口コミで高評価」といったイメージに安心感を抱きがちです。

しかし、その印象が実際に根拠あるものかどうかを見極めるには、“表示の正しさ”に注目することが欠かせません。

ここで重要なのが、「ペットフード公正取引協議会」という団体の存在です。

この協議会は、ペットフードの表示における不当表示や誤認を防ぐために、事業者と行政の間に立って“適正な情報提供”の基準を整備する民間団体です。

農林水産省や消費者庁の方針と連携しながら、業界の健全化を目的として設立されました。

同協議会が定める「表示に関する公正競争規約」は、パッケージに使われる言葉や内容の表示方法をルール化したものです。

たとえばドッグフードの表記の中で「無添加」という言葉を使う場合は、どの添加物を使っていないのかを明確に示すことが義務付けられています。

また、「オーガニック」「天然素材」など、消費者に誤解を与えるおそれのある表現も、根拠がなければ使用を制限されます。

「ペットフード公正取引協議会」が定めたルールにより、ドッグフードへのあいまいな印象操作を防ぎ、実態に基づいた製品選びができる環境を整えられつつあります。

さらに、各ドッグフード製品には「総合栄養食」「間食」「療法食」などの目的に応じた分類表示が義務付けられています。

これは、愛犬にドッグフードを与える飼い主側が誤った用途でフードを使わないようにするためのものです。

とくに体調に不安のある犬にとっては、この表示が誤飲や栄養バランスの崩れを防ぐガイドラインになります。

公正取引協議会の基準に基づいて表示されている商品には、「この製品は協議会の表示基準に則って記載しています」と記載されることがあります。

これは単なる宣伝文句ではなく、製造者が「表示の内容に責任を持っている」と公的に示す一つの姿勢と言えるでしょう。

だから、ドッグフードを選ぶときには、目立つキャッチコピーだけでなく、表示の中身やペットフード公正取引協議会のルールに則っているかという視点で比較するようにしてください。

愛犬の“今”に合ったドッグフードを選ぶための5ステップ

|

ステップ |

選定軸 |

具体的なチェックポイント |

判断理由・目的 |

|

STEP1 |

愛犬の体質・体調を把握 |

・皮膚の状態(かゆみ・赤み) ・便の質と回数 ・食欲と水分摂取量 ・アレルギー歴の有無 |

今の体調に合う食材を選び、体に負担の少ないフードを選定するため |

|

STEP2 |

年齢・ライフステージの確認 |

・年齢(子犬/成犬/シニア) ・運動量や代謝の高低 ・成長期 or 老齢期の特性 |

必要なカロリー・栄養バランスが年齢ごとに異なるため、適した設計を選ぶ |

|

STEP3 |

原材料の明確さ・産地の確認 |

・「国産鶏むね肉」「鹿肉(北海道産)」など具体表記があるか ・肉類や魚介類の部位まで書かれているか ・加工地と原料産地が一致しているか |

原材料の透明性と安全性(トレーサビリティ)を確保するため |

|

STEP4 |

添加物・保存料の記載確認 |

・「合成保存料不使用」など明記されているか ・自然由来添加物の種類(ビタミンE、ローズマリー抽出物など) ・「無添加」の根拠が具体的に記載されているか |

不要な化学物質を避け、アレルギー・健康リスクを最小限に抑えるため |

|

STEP5 |

食後の変化・継続観察 |

・便の安定性 ・毛艶・皮膚状態の変化 ・食いつき・活力の維持 ・継続後の体重変化 |

実際に合っているかを見極め、必要に応じてフードを見直す判断材料にする |

(国産原料ドッグフードの選び方とその流れ)

国産原料のドッグフードを選ぶ際には「グルテンフリー」や「無添加」などのイメージで決めるだけでは、本当に愛犬に合うかどうかはわかりません。

ドッグフードを選ぶ際に大切なのは、犬の年齢や体質、ライフステージに合わせた判断軸を持つことです。

まず飼い主が把握すべきなのは、愛犬の体質や健康状態でしょう。

たとえば、皮膚がデリケートな子であれば、アレルギーの出やすい鶏肉や小麦を避ける必要があります。

また、体重の増減が気になる子には、脂質やカロリーを抑えた低脂肪のレシピを選ぶと安心です。

次に重要なのが、年齢や活動量に応じた栄養設計です。子犬であれば、成長を支える高タンパク・高エネルギーが必要ですし、シニア犬には内臓への負担が少ない、消化にやさしいフードが求められます。

そして見落としがちなのが、原材料の表示と産地の確認です。

先にも触れましたが単に「鶏肉」と記載されているものより、「国産鶏むね肉」「鹿肉(北海道産)」のように明記されたものを選ぶことで、原料のトレーサビリティ(追跡可能性)や安全性が格段に高まります。

さらに、「無添加」と書かれていても、それが“何の添加物が使われていないのか”までは商品によって異なります。

最後に忘れてはならないのが、与えた後の愛犬の観察と記録です。

毛艶が良くなった、便の状態が安定した、食いつきが明らかに違った――そんな小さな変化を見逃さず、“続ける価値があるか”を定期的に判断することが、長く付き合えるフード選びにつながります。

このように、ドッグフードは“買って終わり”ではなく、選び・見極め・続けて見直すことが基本です。

判断に迷った際は、獣医師や専門店への相談もひとつの手段。飼い主が正しく愛犬のためのドッグフードと向き合うことで、愛犬の体に合った最適な食事が見つかるはずです。

STEP1:皮膚や便の変化、見逃していませんか?まずは「今の体質と体調の把握」から

要点整理(目的・理由・注意点)

-

愛犬の状態を正確に知ることで、合う・合わない食材の判断ができる

-

アレルギーや消化不良を防ぐには、日々の観察がもっとも信頼できる手段

-

飼い主の主観だけに頼らず、メモや写真で客観的な変化を記録することが大切

愛犬の健康に向き合いたいと思っても、「そもそも今の体調がどうなのか分からない…」と不安に感じる方は少なくありません。

しかし、合うドッグフードを選ぶためには、まず“愛犬の今の体の状態”を把握することが欠かせない第一歩です。

かゆみや赤みの有無、便の硬さ・回数、食欲や水分の摂取量など、日々の些細なサインは、体質に合わないフードを見極めるヒントになります。

フードを変えた途端に便が緩くなった、涙やけがひどくなった…そんな経験はありませんか?

それは、ドッグフードの原材料や添加物の中に「合わないもの」が含まれていた可能性があるのです。

こうした観察を続けていると、「あれ、このフードだと毛艶が良くなるな」「お腹の調子が安定してきたかも」といった変化にも気づきやすくなります。

結果として、“良さそう”ではなく“うちの子に合っている”という実感を持ってフードを選べるようになるのです。

迷ったときほど、目の前の愛犬の“今”に立ち返る。その視点があれば、どんな選択もきっと確かなものになるはずです。

STEP2:年齢や活動量に合っていますか?“ライフステージ”で変わる栄養のバランス

要点整理(目的・理由・注意点)

-

子犬・成犬・シニアでは、必要な栄養素やカロリーがまったく異なる

-

高齢期は腎臓や肝臓への負担を考慮したレシピ選びが重要

-

年齢だけで判断せず、体格や運動量も加味することが大切

フードを選ぶとき、「愛犬の年齢に合っているか」を意識することは意外と見落とされがちです。

人間もそうですが、犬ももちろん成長期・成熟期・高齢期で必要な栄養のバランスは大きく異なります。

成長真っ盛りの子犬は高タンパク・高カロリーが必要ですが、シニア犬にはそれが逆効果になってしまうことがあります。

特に犬も高齢になればなるほど、腎臓や肝臓に負担のかかりにくい成分や、消化しやすいタンパク質への配慮が求められます。

「うちの子、まだ元気だから成犬用でいいかな…」という思い込みが、知らず知らずのうちに体に負荷をかけてしまうこともあるのです。

運動量が極端に多い子はエネルギーを消耗しやすく、室内で過ごすことが多い子には逆に肥満リスクもあります。

だからこそ、年齢に加えて「その子の暮らし」に寄り添った視点でフードを選ぶ必要があります。

ライフステージに合わせてドッグフードを選ぶことは、愛犬の今の暮らしに合った健康づくりをサポートする一歩になるのです。

STEP3:「国産」と書いてあれば安心?産地と部位の“中身”を見る目を持とう

要点整理(目的・理由・注意点)

-

原材料の部位・産地が明確であるほど、安全性やトレーサビリティが高い

-

「鶏肉」「魚介類」などの曖昧な表記では、品質や出所がわからない

-

加工地だけが国産で、原材料が輸入品というケースもあるため注意が必要

「国産」「プレミアム原料」などの言葉は魅力的に映りますが、本当に安心できるかどうかは中身を見なければ分かりません。

大切なのは、原材料の“何の部位”で“どこの産地”かが明確に表示されているかどうかです。

たとえば「国産鶏むね肉(鹿児島県産)」と明記された商品であれば、どの食材をどの地域から仕入れているかが一目でわかるため、品質面でも信頼しやすくなります。

安心・安全を求めるなら、「書いてあるかどうか」ではなく「何がどう書かれているか」を読み解く力が、愛犬のためのドッグフードを選ぶ力へとつながっていきます。

STEP4:無添加表示に油断しない!何が無添加で、何が含まれているかが判断の分かれ道

要点整理(目的・理由・注意点)

-

「無添加」には明確な基準がなく、曖昧な使われ方をされていることも多い

-

自然由来の酸化防止剤(ビタミンE、ローズマリー等)でもアレルゲンになることがある

-

何が無添加で何が使われているのかを原材料欄で個別に確認することが重要

「無添加」と聞くと、なんとなく体に優しい・安心できる――そんなイメージを持つ方も多いかもしれません。

しかし、実はこの言葉には法的な定義がありません。メーカーごとに解釈が違うのが実情です。

「合成保存料無添加」と表示されていても、天然由来の酸化防止剤(ビタミンE、ローズマリー抽出物など)であれば含まれているケースがほとんどです。

また、「無添加」の表記だけで安心してしまうと、その他の添加物(香料・着色料・増粘安定剤など)が含まれている可能性を見落としがちです。

だからこそ、パッケージの裏面にある「原材料欄」をよく読み、「何が添加されていないのか」「何が含まれているのか」を一つずつ確認する視点が重要になります。

愛犬の健康を守るためのドッグフード選びで、思わぬリスクを抱え込まないように 「無添加」という言葉の裏側にある“構造”をしっかりと理解しておきましょう。

STEP5:与えて終わりじゃない。体調の“変化を見守ること”が最良の選択に近づく鍵

要点整理(目的・理由・注意点)

-

フードが本当に合っているかは、与えた後の変化を観察することで初めて分かる

-

便の状態や毛艶、食いつきなど日々の変化に敏感になることが重要

-

評価は短期間では難しいため、最低でも2〜4週間の観察期間を設けるのが望ましい

ドッグフードは、買って与えたら終わり――ではありません。

本当に愛犬に合っているかを判断するためには、「与えた後に何が起きたか」を観察し続ける必要があります。

便がゆるくなった、毛がぱさついてきた、口臭が強くなったなどの小さな変化。

これらはすべて、「ドッグフードが体に合っていないかもしれない」というサインかもしれません。

逆に、食いつきが良くなった、便の匂いが減った、毛艶が整った――そんなポジティブな変化は、「合っている証拠」として信頼できます。

ただし、この時に注意したいのは、ドッグフードの評価を焦らないことです。

体の中の変化が表れるにはある程度の時間が必要であり、最低でも2〜4週間は同じフードを続けて様子を見るのが基本です。

その間に出た愛犬の変化を、スマホでメモしたり、写真を記録するのも効果的な方法です。

また、こうした観察を続けていると、「何がうちの子に合うのか」という“自分なりのドッグフード選びの軸”が少しずつ育っていきます。

選んで、与えて、見直して。このサイクルこそが、愛犬の健やかな毎日を支える“本当の食育”といえるのです。

本当に安心できる国産原料のドッグフードをお探しなら、メゾン・ド・ジビエへお任せください

この記事では、「国産原料のドッグフード」を選ぶ際に押さえておきたいポイントを、多角的な視点からご紹介しました。

ドッグフードのラベルの見方、安全性の根拠、アレルゲンへの配慮、表示ガイドライン、そして何より「うちの子に本当に合うか」を見極める5つのステップまで。

ドッグフード選びは、情報を見抜く力と愛犬への観察力が何より大切です。

ただ「安心できるドッグフード」をお探しなら、原材料や製造過程まで信頼できるドッグフードブランドを選ぶことをおすすめします。

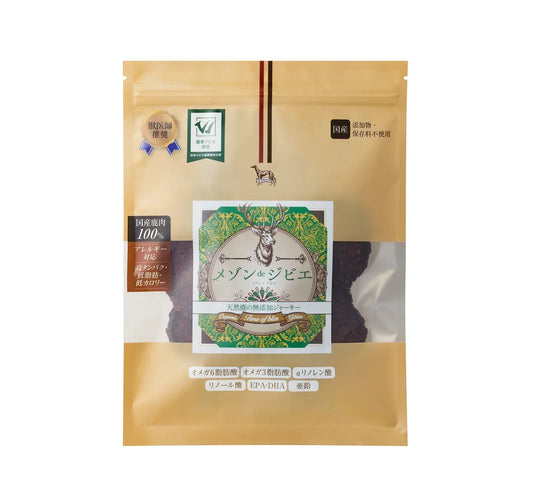

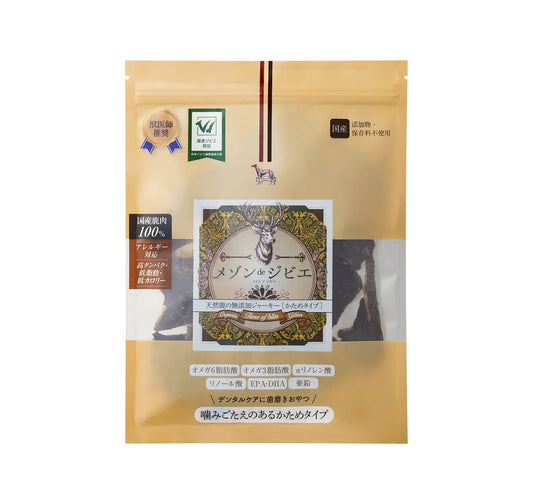

特に「メゾン・ド・ジビエ」では、国産ジビエ認証を取得した九州産の鹿肉や有機JAS認証を取得した有機玄米を中心に、すべてヒューマングレードの食材のみを使用。

添加物や人工保存料を一切使わず、国内の衛生基準に基づいた製造ラインで丁寧に作られています。

さらに、アレルギーや皮膚トラブルに配慮した独自レシピを、経験豊富な皮膚・アレルギーを専門とする獣医師と共同開発しているのも大きな特長です。

愛犬の健康のことを考えているのなら、、まずはアレルギー専門獣医師と共同開発された「メゾン・ド・ジビエ」のフードをチェックすることから始めてみませんか?