この記事では、愛犬の食欲不振がなぜ起こるのか、それが愛犬の生活の質(QOL)にどのような影響を与えるのか、そしてどのように食事と環境を改善していくべきかについて詳しく解説しています。

QOL(生活の質)とは?

QOLは「Quality of Life」の略で、日本語では「生活の質」や「生命の質」と訳されます。身体的、精神的、社会的に満たされた快適な暮らしを送れているかを示す重要な指標であり、人間と同様に犬にとっても非常に大切です。愛犬が日々の生活の中で喜びを感じ、健康でいることは、飼い主にとっても大きな喜びであり、QOLの維持は愛犬の幸福に直結すると言えるでしょう。

愛犬がご飯を食べなくなる主な理由

愛犬が食欲不振に陥る背景には、単なる「好き嫌い」ではなく、複数の要因が絡んでいます。これらの要因を理解することで、適切な対策を講じることができます。

加齢による身体機能の低下

・嗅覚や味覚の衰え: 年齢を重ねると、愛犬の嗅覚は鈍くなり、食べ物の香りを十分に感じられなくなります。犬は元々嗅覚に強く依存して食べ物を認識するため、香りが感じにくいと食欲が湧きにくくなります。また、味覚も変化し、以前は大好きだった味でも魅力を感じなくなることがあります。温めることでフードの香りが立ちやすくなり、食欲を刺激する効果が期待できます。

・消化機能の低下: 加齢とともに、消化酵素の分泌が減少したり、腸の動き(蠕動運動)が鈍くなったりするため、消化吸収能力が低下します。これにより、胃もたれやお腹の張り、便秘や下痢などの消化不良を起こしやすくなり、食後の不快感が食欲不振につながることがあります。消化しやすい食事を選ぶことが重要です。

・基礎代謝の低下と運動量の減少: シニア期に入ると、活動量が減少し、それに伴い基礎代謝も低下します。必要なエネルギー量が減るため、以前ほど空腹を感じにくくなり、食事の量が自然と減る傾向が見られます。これは生理的な変化であるため、無理に食べさせようとせず、愛犬のペースに合わせることが大切です。

口内環境の悪化

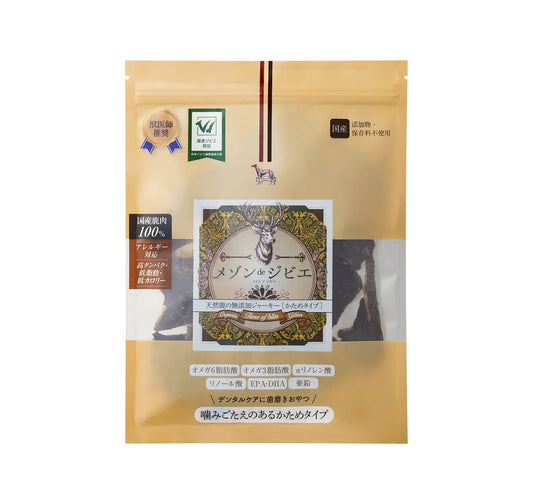

歯の痛みや歯周病は、愛犬にとって大きな苦痛となり、噛むこと自体を避けるようになる原因となります。歯石の蓄積、歯肉炎、歯のぐらつき、あるいは歯が折れているといった問題があると、フードを噛むたびに痛みを感じ、食欲が大きく阻害されます。定期的な口腔ケアと獣医によるチェックが不可欠です。

また、口内環境の悪化を避けるために普段の食事にも気をつけることが必要です。少し硬めのドライフードをゆっくりよく噛んで食べさせることで顎の筋肉をきたえ、唾液の分泌を促進させる効果が期待でき、唾液が増えることで歯周病ケアにつながります。歯周病ケアによって口臭を抑えることにもなるため注意したいポイントです。

持病や体調不良

食欲不振は、病気のサインであることも少なくありません。腎臓病、肝臓病、心臓病、甲状腺機能低下症、糖尿病、関節炎による痛みなど、様々な疾患が食欲の低下を引き起こす可能性があります。愛犬の様子に異変を感じたら、自己判断せずに速やかに獣医に相談することが最も重要です。早期発見・早期治療が、病気の進行を防ぎ、QOLを維持するために欠かせません。

フードとの不一致

毎日同じフードを与えていると、愛犬が飽きてしまうことがあります。また、フードのニオイや硬さが、現在の愛犬の体調や歯の状態に合っていない場合もあります。特に、ドライフードの硬さが噛みにくくなった、あるいは匂いが弱くて興味を示さない、といったケースでは、フードの種類や与え方を工夫する必要があります。

食欲不振がQOLに与える負の連鎖

食欲が落ちることは、単なる栄養不足にとどまらず、愛犬の心身に深刻な悪影響を及ぼし、QOLを大きく低下させます。この負の連鎖は、放置すると様々な健康問題へと発展しかねません。

| 段階 | 起きること | QOLへの影響 |

|---|---|---|

| ① 栄養不足 | 必要な栄養が足りず、体の機能が弱る | 免疫力低下、病気になりやすくなる |

| ② 体力低下 | 筋肉量が減り、動きが鈍くなる | 散歩を嫌がる、寝たきり傾向に |

| ③ 運動意欲喪失 | 刺激が減り、活動量がさらに落ちる | 生活リズムの乱れ、老化が加速する |

| ④ 精神的ストレス | 食事の楽しみを感じられない | 無気力、孤独感、性格の変化 |

栄養不足:体全体の機能が弱まり病気のリスクが増大

食欲不振により摂取カロリーが減少すると、愛犬の体は活動に必要なエネルギーを十分に得られなくなります。特に、生命維持に不可欠なタンパク質、細胞膜の構成要素である必須脂肪酸、体内の代謝を司るビタミンやミネラルが欠乏すると、その影響は全身に及びます。具体的には、細胞の修復や再生能力が著しく低下し、新しい健康な細胞が作られにくくなります。これにより、皮膚や被毛の状態が悪化したり、消化管の粘膜が弱まったりすることがあります。さらに深刻なのは、免疫システムの機能が弱体化することです。リンパ球などの免疫細胞はタンパク質やビタミン、ミネラルを必要とするため、これらが不足すると病原体への抵抗力が落ち、感染症(例:風邪、膀胱炎、皮膚炎など)にかかりやすくなります。また、小さな怪我や病気からの回復も遅れがちになり、慢性的な不調を抱えるリスクが高まります。

体力低下:身体活動の制限と生活の質の直接的な影響

栄養不足、特にタンパク質の不足は、愛犬の筋肉量に直接的な影響を与えます。筋肉は、愛犬が立つ、歩く、走る、ジャンプするといった日常の基本的な動作を支える重要な組織です。タンパク質が不足すると、筋肉の分解が優位になり、急速に筋肉量が減少していきます(筋萎縮)。その結果、これまで当たり前にできていた「立ち上がる」「散歩をする」といった動作が困難になり、足腰のぐらつきやふらつきが顕著になります。これは単なる動きの鈍さだけでなく、バランス感覚の低下にも繋がり、転倒のリスクが大幅に高まります。さらに、関節を支える筋肉が弱ることで、既存の関節炎の症状が悪化したり、新たな関節トラブルを引き起こしたりすることも考えられます。身体的な自由が奪われることは、愛犬の活動範囲を狭め、ひいては生活の質の直接的な低下を意味します。

運動意欲喪失:悪循環を生む活動量の減少と老化の加速

体力低下により身体を動かすことが億劫になると、愛犬の運動意欲そのものが失われていきます。散歩の時間が短くなったり、遊びに誘っても反応が鈍くなったり、寝て過ごす時間が増えたりするようになります。この活動量の減少は、外部からの刺激の減少に直結します。新鮮な匂いを嗅いだり、様々な景色を見たり、他の犬や人と触れ合ったりする機会が減ることで、脳への刺激も不足しがちになります。脳への刺激不足は、認知機能の低下を加速させる要因となり、ぼんやりと過ごす時間が増えたり、単調な日々に無気力感や退屈さを感じやすくなったりします。活動量の低下は、基礎代謝のさらなる低下を招き、食欲不振を悪化させるという悪循環を生み出すだけでなく、生理的な老化プロセスを加速させてしまう可能性があります。

精神的ストレス:心の健康への影響と行動の変化

食事は、愛犬にとって単なる栄養摂取の手段ではなく、嗅覚や味覚を刺激し、満腹感を得ることで得られる大きな喜びと楽しみの一つです。この食の楽しみが失われることは、愛犬の精神的な活力を奪い、大きなストレスとなる可能性があります。食事への関心が薄れ、食べ残しが増えることは、愛犬が抱える不快感や不満の表れかもしれません。精神的なストレスが蓄積されると、表情が乏しくなったり、呼びかけへの反応が鈍くなったりするなど、普段の様子とは異なる行動が見られるようになります。さらに進行すると、夜中に意味もなく鳴き続けたり、部屋の中を徘徊したりするなどの認知症の症状が現れることもあります。食欲不振から始まるこの負の連鎖は、最終的には愛犬の性格や行動、ひいては飼い主との関係性にも変化をもたらす可能性を秘めているため、早期の対応が非常に重要です。

今日からできる食事改善と環境の整え方

愛犬の「食べたい」気持ちを取り戻し、QOLを高めるための具体的な対策です。これらの工夫は、日々の生活に無理なく取り入れられるものばかりです。

食べやすい時間帯と環境を整える

愛犬にとって「いつ、どんな環境で食べるか」は、食欲の維持に直結します。毎日同じ時間に、同じ静かな場所で食事を与えることで、愛犬は食事のルーティンを認識し、安心感を得られます。テレビの音や人の出入りが多い場所を避け、落ち着いて食事に集中できる空間を確保してあげましょう。これにより、愛犬は食事に対してより前向きな姿勢で向き合えるようになります。

日々の観察と記録

食事の様子は、愛犬の体調やメンタルの変化をチェックできる非常に貴重なタイミングです。「食べるのが極端に遅い」「口元を気にする様子がある(例:フードを口からこぼす、頭を傾けて食べる)」「フードをいつもより残す量が増えた」など、どんなに些細な変化も見逃さないようにしましょう。スマートフォンやノートに「食べた量」「食べるスピード」「食事中の行動の様子」などを簡単にメモしておくことで、異常に早く気づき、獣医に相談する際の貴重な情報となります。

香りと食感で食欲を引き出す

加齢により嗅覚が衰えた愛犬には、香りを強調した工夫が非常に効果的です。いつものドライフードを電子レンジで軽く温めるだけで、香りがふんわりと立ち、愛犬の食欲を刺激します。また、少量のぬるま湯や無塩の鶏ガラスープなどを加えてふやかすことで、香りが広がり、同時に食感も柔らかくなって食べやすくなります。逆に、あえてカリッとした部分(例えば、カリカリのトッピング)を残すことで、咀嚼の刺激が加わり、食べる楽しみがよみがえることもあります。フードの種類によっては、パテ状、シチュー状、あるいはとろみをつけたグレービーソース状にするなど、愛犬の好みに合わせて様々な食感を試してみるのも良いでしょう。

安心して与えられる素材選び

食欲が落ちた愛犬にとって「何を食べるか」は、「どれだけ食べられるか」と同じくらい大切なポイントです。老化により消化機能や免疫力が低下し、胃腸が敏感になっている愛犬には、添加物の少ない、消化に優しい素材を選ぶことが理想的です。市販のフードを選ぶ際には、「国産無添加」や「単一たんぱく源」といった表記を基準に選ぶのがおすすめです。これにより、消化器官への負担を軽減し、アレルギーリスクを最小限に抑えることができます。原材料表示を詳しく確認し、不明瞭な表現(例:「チキンミール」「動物性油脂」)を避け、具体的な素材名が記載されているものを選びましょう。また、小麦、乳製品、トウモロコシなど、犬がアレルギーを起こしやすいとされる一般的なアレルゲンが含まれていないかを確認することも重要です。体が弱っているときこそ、安心して与えられる食材が愛犬の健康を守る鍵となります。

継続できる食の習慣を作る

愛犬の健康を守るためには、短期的な工夫だけでなく、日々の「習慣」として無理なく続けられる食事スタイルの確立が不可欠です。どれほど栄養価の高いフードであっても、準備に時間や手間がかかり過ぎて飼い主が疲れてしまうようでは、継続は難しくなります。そのため、日々の食事は「美味しさ」「健康」「手間」の3つのバランスを取ることが大切です。このバランスが整っていれば、食事は苦痛ではなく、愛犬との大切な時間として楽しむことができるようになります。手作りごはんを取り入れたい場合でも、すべてを手作業で準備するのではなく、市販の無添加トッピングやレトルトタイプの安全な補助食品を上手に活用するのも良い方法です。ドライフードに少し加えるだけで香りや味が広がり、食欲が落ちていた愛犬でも食べる意欲を取り戻しやすくなります。愛犬がいつも同じフードに飽きている様子が見られた場合には、茹でた野菜や少量の鶏ささみなどを加えてみるのも良いでしょう。こうした「ちょっとしたひと手間」が、愛犬の「食べたい気持ち」と飼い主の「食べさせたい願い」をつなぐ架け橋になり、長期的に愛犬の健康維持と毎日の楽しさを支える大切な習慣へと変わっていくでしょう。

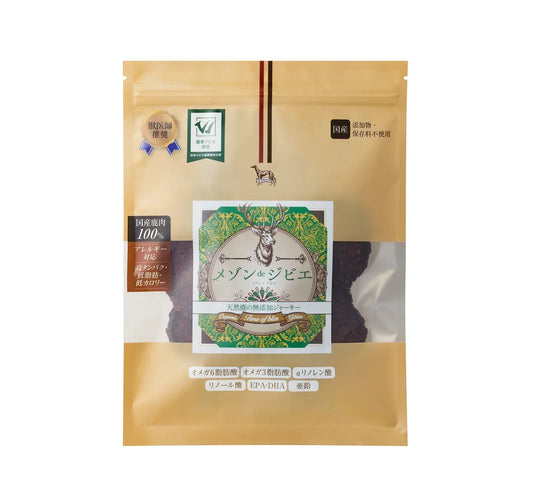

愛犬におすすめの食材「鹿肉」

特に食欲不振に悩む愛犬には、鹿肉が有効な選択肢として推奨されています。その理由は多岐にわたります。

高タンパク・低脂肪

鹿肉は非常に高タンパクでありながら低脂肪であるため、消化器系への負担が少なく、内臓に優しい食材です。特にシニア期の愛犬は消化能力が低下しているため、消化しやすい鹿肉は栄養を効率よく摂取するのに役立ちます。

野生肉特有の香り

市販のドッグフードの人工的な香りでは食欲が刺激されにくい愛犬も、鹿肉が持つ“野生由来”の独特な香りに本能的に強く反応しやすいことが知られています。この「獣臭」とも表現される香りは、愛犬の嗅覚に直接訴えかけ、「食べたい」という根源的な欲求を呼び覚ますきっかけとなることがあります。

アレルゲンが少ない

鹿肉は、鶏肉や牛肉、豚肉といった一般的な家畜肉に比べて、アレルギーを発症する愛犬が少ないとされています。食物アレルギーに悩む愛犬にとって、鹿肉は安全な代替タンパク源となり、安心して与えることができます。

豊富な栄養素

鹿肉には、鉄分、亜鉛、ビタミンB群(特にビタミンB12)が豊富に含まれています。鉄分は貧血予防に、亜鉛は免疫機能や皮膚・被毛の健康維持に、ビタミンB群はエネルギー代謝や神経機能のサポートに不可欠であり、これらは愛犬の免疫力向上と総合的な健康維持に大きく貢献します。

「珍しさ」

「初めての味」や「これまでとは違う匂い」は、愛犬の食への好奇心を刺激する要素となります。特に長期にわたる食欲不振の愛犬にとって、鹿肉の持つ新鮮な刺激は、再び食事に興味を持たせる「きっかけ」として非常に有効です。

鹿肉は、香り、栄養、消化の3拍子が揃った理想的な食材であり、愛犬の食事が再び楽しい時間となるための強力なサポートとなるでしょう。

まとめ:飼い主の意識と鹿肉でQOLを改善

愛犬の食欲不振は、単なるわがままではなく、加齢に伴う身体の変化や隠れた体調不良のサインであることが多いです。嗅覚の衰え、消化機能の低下、アレルギーリスクなど、愛犬特有の課題に対応できるフード選びと、日々の丁寧なケアが重要です。

鹿肉のように消化しやすく、香りが豊かで、鉄分やビタミンB群などの栄養素が豊富な食材を選ぶことは、愛犬の「食べたい」気持ちを呼び戻し、QOLを守るための大切な一歩となります。年齢に合った自然派フードへの切り替えや、食環境の細やかな配慮を検討することが、愛犬が健康で充実した余生を送るための優しいケアに繋がるでしょう。愛犬との絆を深めるためにも、食事の時間を大切にし、小さな変化に気づいてあげる心がけが何よりも重要です。

よくある質問(FAQ)

Q1: 愛犬がご飯を食べなくなった場合、まず何をすべきですか?

A1: まずは、愛犬の体調に変化がないか注意深く観察し、日々の食事の量やスピード、行動を記録してください。歯の痛みや体調不良が原因である可能性もあるため、自己判断せず、できるだけ早く獣医に相談することをおすすめします。同時に、食事を温めて香りを立たせたり、与える場所を静かな環境にしたりするなど、記事で紹介されている簡単な工夫を試してみましょう。

Q2: 愛犬の食欲不振が続くと、どのような悪影響がありますか?

A2: 食欲不振が続くと、愛犬は必要な栄養を摂取できなくなり、栄養不足に陥ります。これにより、筋肉量の減少、免疫力の低下、病気への抵抗力の弱まり、体力の低下、精神的ストレスの増加など、多岐にわたる悪影響が生じ、愛犬のQOLが著しく低下する可能性があります。最悪の場合、認知機能の低下や寝たきりにつながるリスクもあります。

Q3: 愛犬の食いつきを良くするために、どのような工夫がありますか?

A3: 嗅覚の衰えに対応するため、ドッグフードを電子レンジで軽く温めて香りを強くしたり、ぬるま湯や無塩の鶏ガラスープでふやかして香りと柔らかさを加えたりする工夫が有効です。また、食感を変えるために、カリカリのトッピングを加えたり、パテ状やシチュー状にするなど、愛犬の好みに合わせて様々な方法を試してみましょう。

Q4: 愛犬のフードを選ぶ際に、特に注意すべき点は何ですか?

A4: 食欲が落ちた愛犬には、消化器官への負担が少ない「添加物の少ない、消化に優しい素材」を選ぶことが重要です。「国産無添加」や「単一たんぱく源」の表示があるフードは安心です。原材料表示をよく確認し、「チキンミール」のような曖昧な表現ではなく、「国産鶏むね肉」のように具体的な素材名が記載されているものを選びましょう。また、小麦、乳製品、トウモロコシなど、アレルギーの原因となりやすい成分が含まれていないかを確認することも大切です。

Q5: なぜ鹿肉が愛犬の食欲不振対策におすすめなのですか?

A5: 鹿肉は、高タンパク質でありながら低脂肪で消化に優しいため、愛犬の胃腸に負担をかけにくいという利点があります。また、野生肉特有の香りが、加齢で嗅覚が衰えた愛犬の本能的な食欲を刺激する効果が期待できます。さらに、アレルゲンが少なくアレルギー対策に適しており、鉄分や亜鉛、ビタミンB群が豊富に含まれているため、免疫力向上や健康維持にも貢献します。「珍しさ」も愛犬の食への興味を引き出す要因となります。